他的人生多次“跨界”,每次轉變都成就卓越。

他以耄耋之年深耕空天太陽能電站研究,向太空索取能源。

他獎掖后學,激勵新一代科研工作者勇攀科技高峰。

《重慶專訪》對話2024年重慶市“最美科技工作者”——中國工程院院士、重慶大學教授、博士生導師、測控與遙感信息傳輸專家楊士中。

位于重慶大學的空天太陽能電站實驗基地剛投入使用

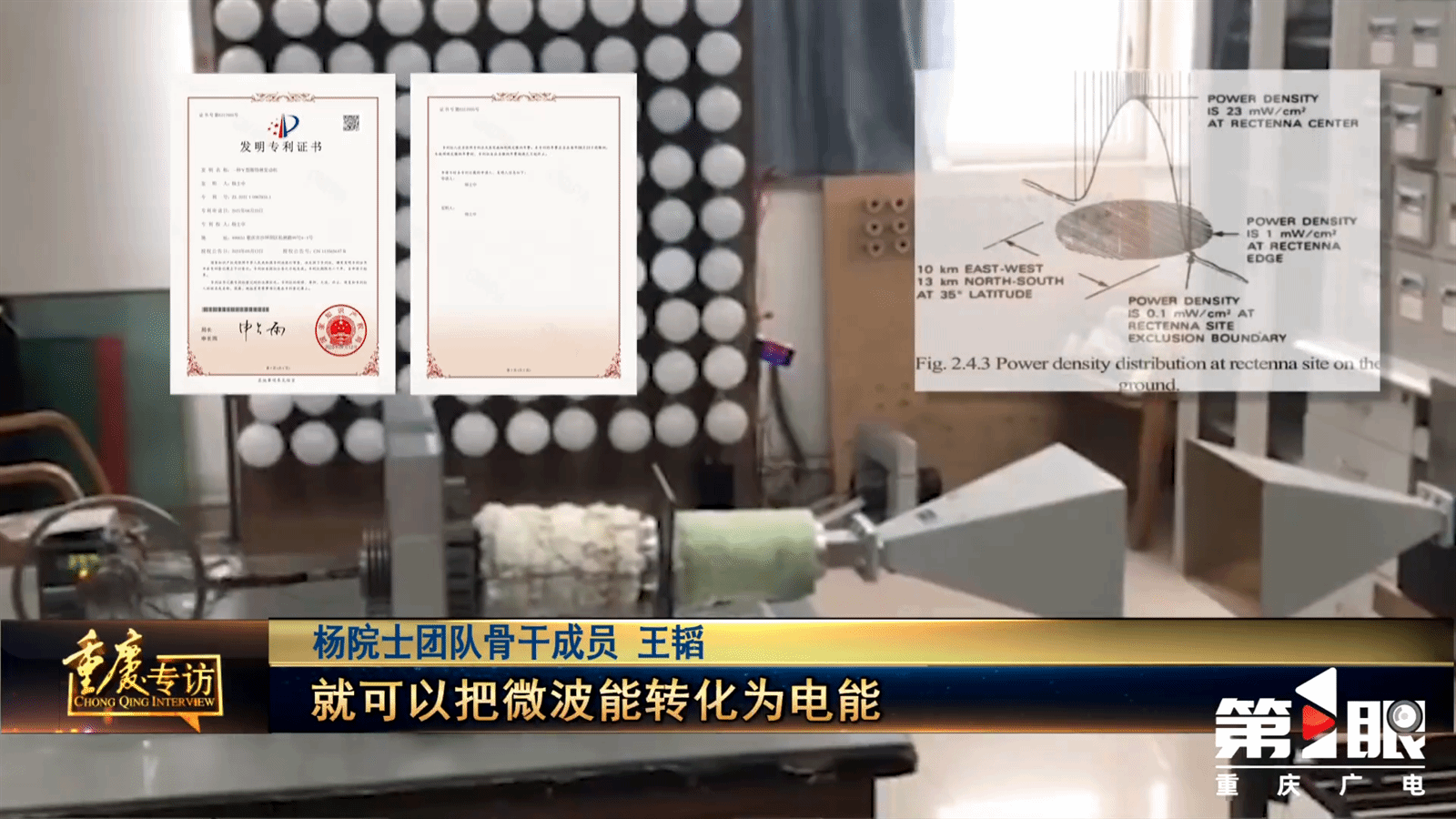

楊院士團隊骨干成員 王韜:空天太陽能電站它是一個系統,有空天部分和地面部分,這就是地面部分。一個大口徑的接收天線,簡單說,它可以收集接收到微波信號。因為我們現在學校里,我們只能做小功率的,只能夠做這種原理性的驗證,驗證完了之后就可以交給工業部門,比方說中國的航天五院,他們去工程化。

記者 聶瑩:空間(天)太陽能電站是現在全球科學界關注的熱門話題,它被認為是解決能源危機、實現可持續發展的一個很好的解決方案。楊院士,您作為我國空間(天)太陽能電站的主要推動者之一,您提出的建設方案,得到了學界的廣泛認可。能否首先給我們介紹一下,您這個設想的核心理念以及它具體是怎么運作的?

中國工程院院士、重慶大學教授 楊士中:

太陽能電站功率很大,相當于一個核電站,甚至幾個核電站這么大的功率,這么大的功率,我們怎么樣子把能源送到地面上來?我就把這么大的功率,分成上萬、100萬小的功率,它們獨立地傳送,傳送到地面上來以后,我們再用天線陣的原理,再把這些小的功率在空間合成,匯聚成一個大的微波功率。這就是我這個方案,叫做“分散 獨立 匯聚”方案。具體來說,就是根據曹沖稱象的原理和現代科學結合起來,得出來的這個“分散 獨立 匯聚”方案。

王韜:這個就是我們將來在衛星上的“心臟”天線陣。

聶瑩:楊院士說這個東西,到時候要建在空中22公里的地方,那怎么把它放到22公里的地方去呢?

王韜:就是有平流層的氣球陣,就是飛艇和氣球陣。

聶瑩:把它放在氣球陣上?

王韜:對,因為脫離了大氣層,太陽能是非常豐富的。

聶瑩:那它怎么收集太陽能呢?

王韜:搜集太陽能,就是上面就放光伏電池,現在我們做實驗還沒有放光伏電池,下面就是放這個叫做MPT,微波功率傳輸單元。

楊士中:但是這么大的微波,目前世界上還沒有哪個國家做得出來20萬千瓦的微波發生器。所以,大家都停滯在這里。我就把這么大的微波電力分散成20萬個小單元,每個單元都獨立發射再在天上匯聚。等效于把這個20萬千瓦的功率變成一個大微波傳下來,是等效的。

王韜:它的核心技術,實際上是波束回溯陣列雷達技術。地面先發一個導引信號,天線陣收到導引信號之后,它就把微波的功率波束照到我的地面接收孔徑,相當于它實現一種自動瞄準。

Y型斯特林發動機發電機

王韜:地面部分收到微波之后,就送給剛才我們說的楊院士設計的那個微波驅動的斯特林發動機,就可以把微波能轉化為電能。

楊士中:這套系統原理震驚了我們國家的學術界,新聞界還不知道,這還是第一次向新聞界說。把我們國家空天太陽能電站的事情引入到我們國家最先進的方案上來,然后再工程化。也不是馬上就到36000公里上去,逐步、逐步地升高,起個示范作用,引導我們國家在原理上理論上不走歧途。

今年已86歲高齡的楊士中院士是土生土長的重慶人。作為我國測控與遙感信息傳輸的杰出專家,他曾多次取得開創性成果,并以第一獲獎人的身份獲得國家科技進步獎、國家發明獎6項,然而,令人驚訝的是,這些開創性的成果竟然分別來自多個不同的領域。

聶瑩:我了解到您其實最早學的是電機專業是吧?為什么從研究電機后來轉成了研究計算機?

楊士中:我們那個年代思想很單純,國家培養了我們,我們就服從組織的分配,組織分配我們去干什么我們就干什么,當時的口號叫做“干一行,愛一行,專一行”。那個時候我們國家搞原子彈,造原子彈就需要大型的計算機來進行仿真和計算,就把我送到中國科大半導體物理器件專業,去學半導體物理,那么我也是服從分配就去了。開始去的時候,他們都叫我“門外漢”,不是他們科班的。那時,憑著年輕和一些數學物理的基礎比較好,結果很快就趕上他們。

跨界轉行的楊士中,憑借卓越的學習能力,成功研制出晶體管雷達數據處理計算機,并于1965年,負責籌建了西南地區第一個晶體管電路實驗室。因為在計算機領域的突出表現,楊士中又成為國家人造衛星的首批研發人員,迎來了人生的第二次重要“跨界”。

聶瑩:衛星遙感,這對你來說,又是一個新的領域。您在這個新的領域,又有哪些挑戰和收獲?

楊士中:這個時候,我就還不是從頭學起。

1982年,楊士中用發明的衛星傳輸型CCD電視遙感技術拍攝的武漢。

楊士中:以前我們有遙感衛星,遙感衛星的膠卷在衛星上有600公斤,照相膠卷,它呼嚕呼嚕地,兩天左右就把膠卷照完了,這時這個膠卷在衛星上,就必須回收,這樣子圖像取回都是十天以后的事情。

聶瑩:而您的這個技術呢?

楊士中:我這個衛星傳輸型CCD電視遙感技術就是馬上能看到新鮮的圖像。比起傳輸型衛星來說,第一個有實時的圖像;第二個,我這個電視攝像機你衛星轉一年,它就給你發一年的圖像,轉兩年就發兩年的圖像,信息量大。

聶瑩:您在面對新的領域的時候,是怎么做到能夠迅速適應,并且很快就出成果的?而且您的這些經歷,您覺得對于現在年輕的科研工作者或者年輕人來說,他們在選擇自己的研究方向或者規劃自己職業方向的時候,有哪些寶貴的啟示呢?

楊士中:思想上要有準備,“干一行、愛一行、專一行”,還是吃盡了千辛萬苦的。你看這么多書我不斷讀,公式一個個推導,哪有不吃苦的呢?所以說,他們都以為你是天才,什么叫天才?我說的天才就是多學習,多看書,我總結了兩句話就是“智慧出自苦思索,天才基于勤學習”。

聶瑩:這也是您對自己多次跨界成功的一個總結。

楊士中:比如我獲得了六個國家發明獎,科技進步獎。每一個獎的內容都不一樣,都是跨界的,每一個界跨過去,都要達到能夠做出國家級科技貢獻。

聶瑩:這很難很難。

楊士中:難是難,但我這樣的人樂在其中。

聶瑩:在2023年的時候,您捐贈了50萬元給重慶大學來設立科學發展基金。但其實我了解到,您在生活中,其實是一個非常節儉的人。是什么原因,促使您做這樣的決定呢?

楊士中:現在我是院士,國家給我的工資也很高,我自己吃也吃不了(這么多),穿也穿不了(這么多)。但是有個問題就出來了,我這個專業屬于信息類專業通信雷達,跨只腳到社會上去,就會有很高的收入。所以,對于穩定人才就出問題了。我就出于這個心情鼓勵大家,在這個信息領域不要太計較,應該穩定在學校從事國家急需的高科技,所以是這種心情。

聶瑩:您今年86歲了,您還有什么人生目標和夢想想要去實現嗎?

楊士中:“分散 獨立 匯聚”方案,既然是大家公認的中國方案,那就進一步工程化,最終還是要靠年輕人,我說你們年富力強才是國家棟梁。

聶瑩:現在主要是要培養學生。

楊士中:對,培養人才,同時完成國家急需的任務,一旦出了什么成果,那就是很高興。